La Cour des comptes vient de rendre un rapport sur la gratuité des transports publics. Si la mesure peut trouver des raisons écologiques ou sociales, elle reste difficilement finançable dans le contexte économique actuel. Peut-on concilier efficacité économique et mesures sociales en matière de transport public ? Les termes du débat sont posés.

« Rien n’est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n’est jamais gratuit. » Cette maxime de Confucius trouve un écho particulier à la suite de la récente publication d’un rapport de la Cour des comptes sur la gratuité des transports en commun, un sujet qui fait débat en cette rentrée d’année électorale municipale, dans un contexte aux forts accents sociaux et fiscaux.

Initié à la demande populaire sur la plateforme citoyenne de l’institution, le rapport des magistrats semble sans appel. La gratuité pour l’usager est une mauvaise idée qui coûterait très cher au contribuable, notamment pour les réseaux les plus importants, tout en dégradant la qualité des services et le niveau des investissements nécessaires. De surcroît, la gratuité ne pousserait que très peu d’automobilistes à abandonner leurs voitures particulières pour le métro ou le bus, limitant ainsi un transfert modal écologique pourtant nécessaire afin de limiter la pollution aux particules fines, enjeu majeur de santé publique. À l’inverse, le rapport préconise une hausse des tarifs pour assurer le développement des réseaux et une meilleure communication sur les tarifications solidaires en faveur des usagers les plus défavorisés.

Un débat récurrent

Le débat sur la gratuité des transports n’est pas nouveau. Amorcé au début du siècle, il reste d’abord cantonné à de petits réseaux dans les années 2000. Plus récemment, le mouvement s’accélère. Ainsi, Niort (Deux-Sèvres), Dunkerque (Nord), Calais (Pas-de-Calais), Douai (Nord), Bourges (Cher) et Montpellier (Hérault) franchisent le cap, tout comme Strasbourg (Bas-Rhin) en 2021 pour les seuls mineurs, sous l’impulsion de la municipalité écologiste.

Fin 2024, on compte 2,8 millions d’habitants bénéficiant de gratuité en France métropolitaine, soit 4,2 % de la population. Au plan international, le Luxembourg fait office de ville-pays précurseur avec un réseau entièrement gratuit depuis 2020. Des villes, comme Tallinn, la capitale de l’Estonie, ou Kansas City (Missouri) aux États-Unis, se sont aussi converties. Mais aucune ville d’une dimension comparable à Paris ne l’a encore fait.

Les transports : 12,7 % de la consommation des ménages

Le sujet intéresse à plusieurs titres. Il réapparaît systématiquement à l’approche d’échéances politiques comme les présidentielles de 2022 ou les élections municipales. Si les transports en commun disponibles sont largement concentrés en zone urbaine et dense, ils sont en proportion plus empruntés par les jeunes et les personnes à faibles revenus, d’après une enquête menée en 2019. Le poste « transport » représente 12,7 % de la consommation totale des ménages (1 527 milliards en 2024). À la suite de la crise sanitaire puis du déclenchement de la guerre en Ukraine, l’inflation a eu un impact très fort sur ce poste de dépense. En effet, son taux de croissance a atteint 50 % depuis 2020.

Sur le plan environnemental, si les transports en commun représentent 16 % des déplacements en France (contre 82 % pour la voiture individuelle et 2 % pour l’aérien), ils ne représentent que 2,6 % des émissions de gaz à effet de serre (dont 2,3 % pour les bus et autocars et 0,3 % pour le ferroviaire). Sans parler des pollutions sonore et visuelle et de la réduction des accidents et désagréments pour les humains, la faune et la flore qui sont rarement considérés dans les débats.

Des bénéfices oubliés ?

À l’image du maire de Montpellier Michaël Delafosse, certains dénoncent un rapport à charge de la Cour des comptes qui éluderait largement les bienfaits de la gratuité sur le pouvoir d’achat et le climat, dans un contexte anxiogène, où le déficit public et les questions d’insécurité domineraient la scène médiatique.

Qu’en est-il réellement pour la région Île-de-France ? Avec ses 25 000 kilomètres de lignes de bus, 900 de Transilien, 600 de RER, 250 de métro et 120 de tramway, le réseau francilien est l’un des plus grands du monde. Géré par Île-de-France Mobilités (IdFM), le coût de fonctionnement du réseau était en 2023 de 10 milliards d’euros pour des recettes s’élevant à 10,6 milliards, soit un excédent de 600 millions.

Des entreprises qui financent

Du point de vue des recettes, les entreprises contribuent à hauteur de 58 % (soit 6,15 milliards) au travers d’une taxe spécifique, le versement mobilité (48 %), et du remboursement partiel (10 %) des abonnements de leurs salariés. Les usagers financent 23 % des recettes (2,44 milliards) par le biais des abonnements et le solde (2 milliards) est financé par les collectivités locales et l’État. En résumé, le coût de la gratuité avoisinerait les 2,5 milliards d’euros.

Pour financer la gratuité à Tallinn, Kansas City ou Luxembourg, un effort supplémentaire a été demandé aux entreprises. Cela serait-il possible en France ? On peut en douter, car les entreprises se plaignent d’un taux d’imposition déjà très élevé et le versement mobilité étant proportionnel à la masse salariale, la mesure dégraderait la compétitivité et l’emploi dans les secteurs à forte main-d’œuvre. La dette de la France ne permet pas non plus d’envisager un financement par l’État. La mesure de gratuité apparaît donc comme une impasse financière du point de vue des ressources.

Le bât blesse aussi du côté des dépenses en raison des besoins. En effet, l’augmentation de la population régionale hors Paris, de la fréquentation touristique et des trajets travail-domicile toujours plus longs en raison d’un marché immobilier tendu, les besoins d’investissement en infrastructures de développement et de renouvellement sont plus élevés que jamais.

D’importants besoins d’investissement

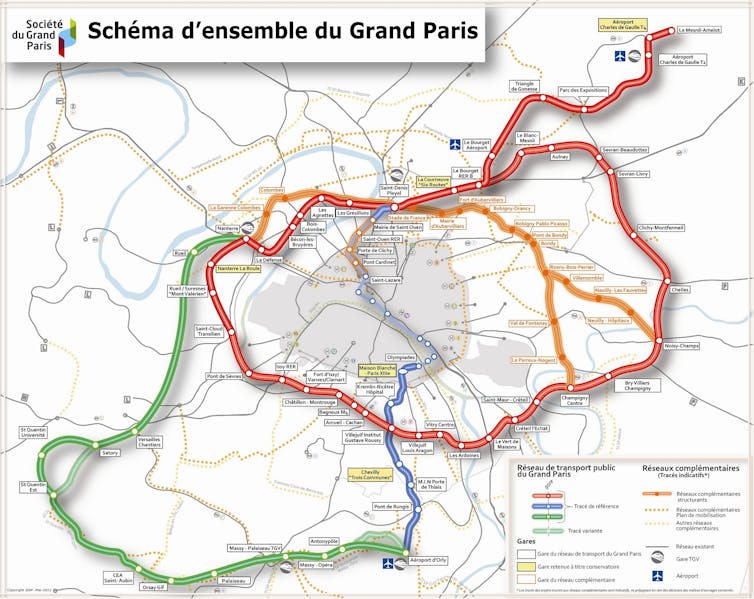

À lui seul, le Grand Paris Express, à l’horizon de 2030, illustre ces besoins de développement. Totalisant 200 kilomètres de nouvelles lignes automatiques de métro en rocade et 60 nouvelles gares, ce projet pharaonique est entièrement dédié aux mobilités interbanlieues, sans passer par Paris, pour favoriser les zones excentrées. Récemment, la Cour des comptes alerte ainsi sur les coûts réels du projet qui avoisineraient les 36 milliards d’euros, soit près du double de l’enveloppe initiale.

À propos des investissements de renouvellement, il faut remplacer les vieux matériels roulants et entretenir les installations pour pallier les défaillances et réduire les embouteillages aux heures de pointe. Ceci dans le but d’améliorer les indicateurs de performance qui lient IdFM aux divers opérateurs de transport (RATP, SNCF, Transdev, Keolis, Lacroix Savac…). Régularité, ponctualité, information voyageur, propreté ou sécurité, ces indicateurs donnent lieu à des bonus malus financiers mais sont aussi scrutés de près par les usagers qui n’hésitent plus à « raller constructif ». L’affluence supplémentaire induite par la gratuité provoquerait mécaniquement une inflation des coûts de fonctionnement comme des besoins humains et matériels.

Un effet positif sur l’image

En somme, sans nouvelle recette, moins d’investissements et un risque accru de saturation des lignes existantes tout comme de dégradation de la qualité de service. Un classement des meilleurs réseaux de transport ne place Paris qu’à la 14e place. On comprend mieux la position purement « économique » de la Cour des comptes qui préconise une augmentation des tarifs.

À la différence des cas existants, Paris est une mégalopole et la gratuité des transports lui donnerait indubitablement une image de ville pionnière qui renforcerait son attractivité et son rayonnement. Elle profiterait à son environnement naturel mais aussi à son importante industrie touristique qui pourrait être mise à contribution pour financer la mesure. Pour les habitants, la mesure encouragerait aussi l’activité physique et diminuerait le stress, comme le démontrent des travaux académiques récents.

Dans l’immédiat, les investissements nécessaires pour développer le réseau hors Paris, mettre en service des matériels « verts » et assurer une meilleure qualité de services sont des freins financiers à un tel tournant sociétal. Mais pour combien de temps encore ? Le débat devrait certainement s’enrichir à l’aune des élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

Ydriss Ziane, Maître de conférences, IAE Paris – Sorbonne Business School

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.